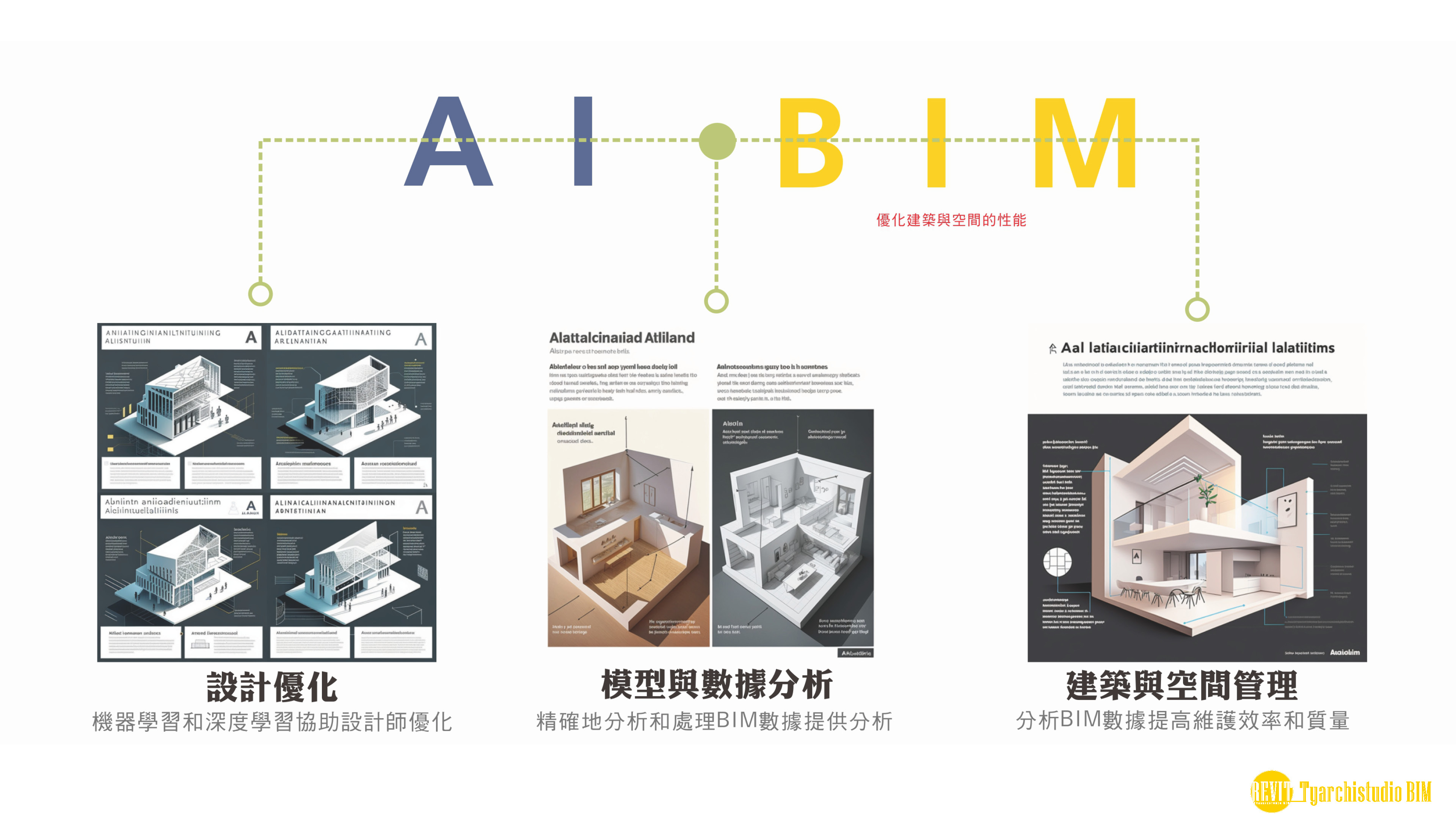

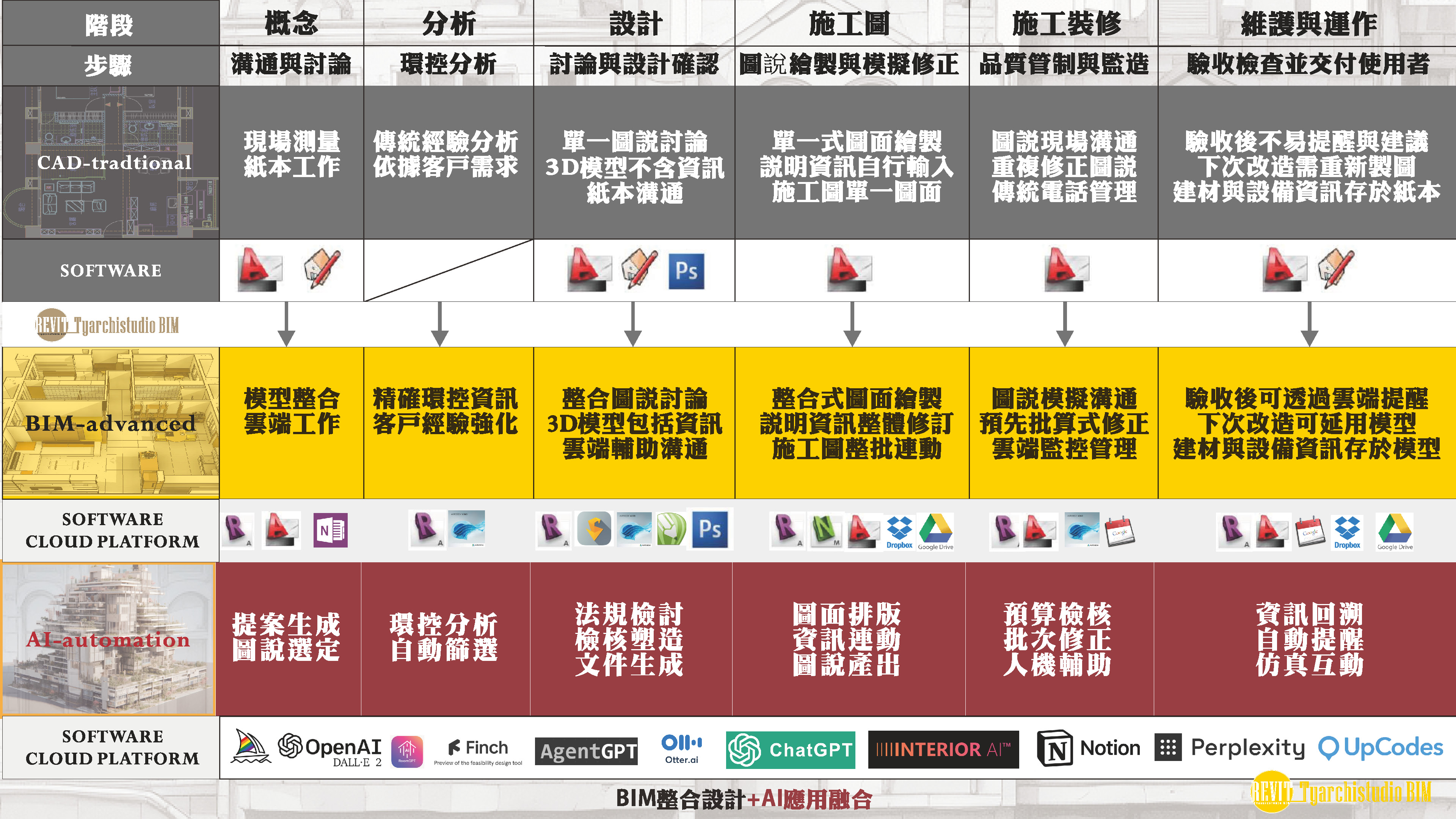

AI × BIM 的應用,讓流程更有系統,資訊能串聯、延伸並持續優化

建築設計新思維:讓 AI × BIM 與你並肩作戰

2025 Jun 12 BIM應用

Revit會,BIM聽過,AI現在大家都在玩

但真正用得好的人,從來不是操作最快的,而是能整合流程、建立系統的人。

在快速變化的建築與設計產業裡,我們面臨的挑戰越來越多:

這時候,你需要的不是再多學一個軟體,而是建立一套整合AI與BIM的設計工作邏輯。

AI不是畫圖軟體,也不是替代建模助理

它是一種可以理解、學習、補足流程空白的系統性助手。

而當它搭上BIM這個原本就以「資料」為主體的架構時, 一場從建模、設計、溝通到管理的革命就悄悄開始了。

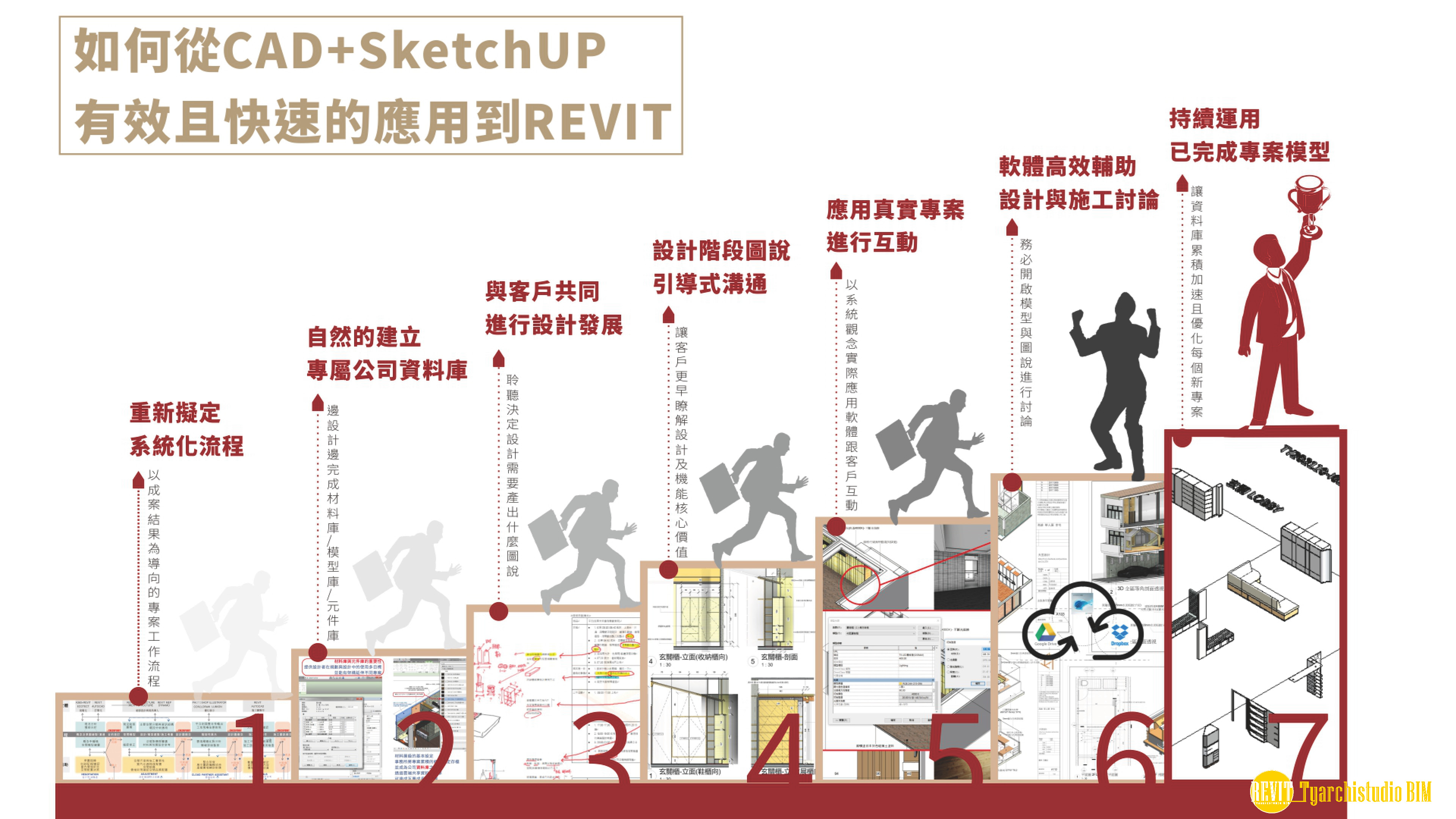

過去我們使用BIM,多半從「建模」開始

但這樣的方式耗時且依賴操作經驗,過程中容易卡在決策、重複、標註、更新。

這時候,你需要的不只是快,而是更聰明的工作流程。

AI × BIM 的第一層改變是:「幫你看見可能性」

快速生成風格建議、空間配置提案、甚至材質搭配方向。

這不是畫圖,而是輔助你在設計還沒定案前,先跑幾輪可能性預測。

第二層改變是:「幫你省下重工」

現在AI可以讀取模型改動,快速同步出圖設定, 甚至在建模邏輯上提示你哪些結構有錯誤或邏輯衝突,

你花的時間不再是操作,而是決策與優化。

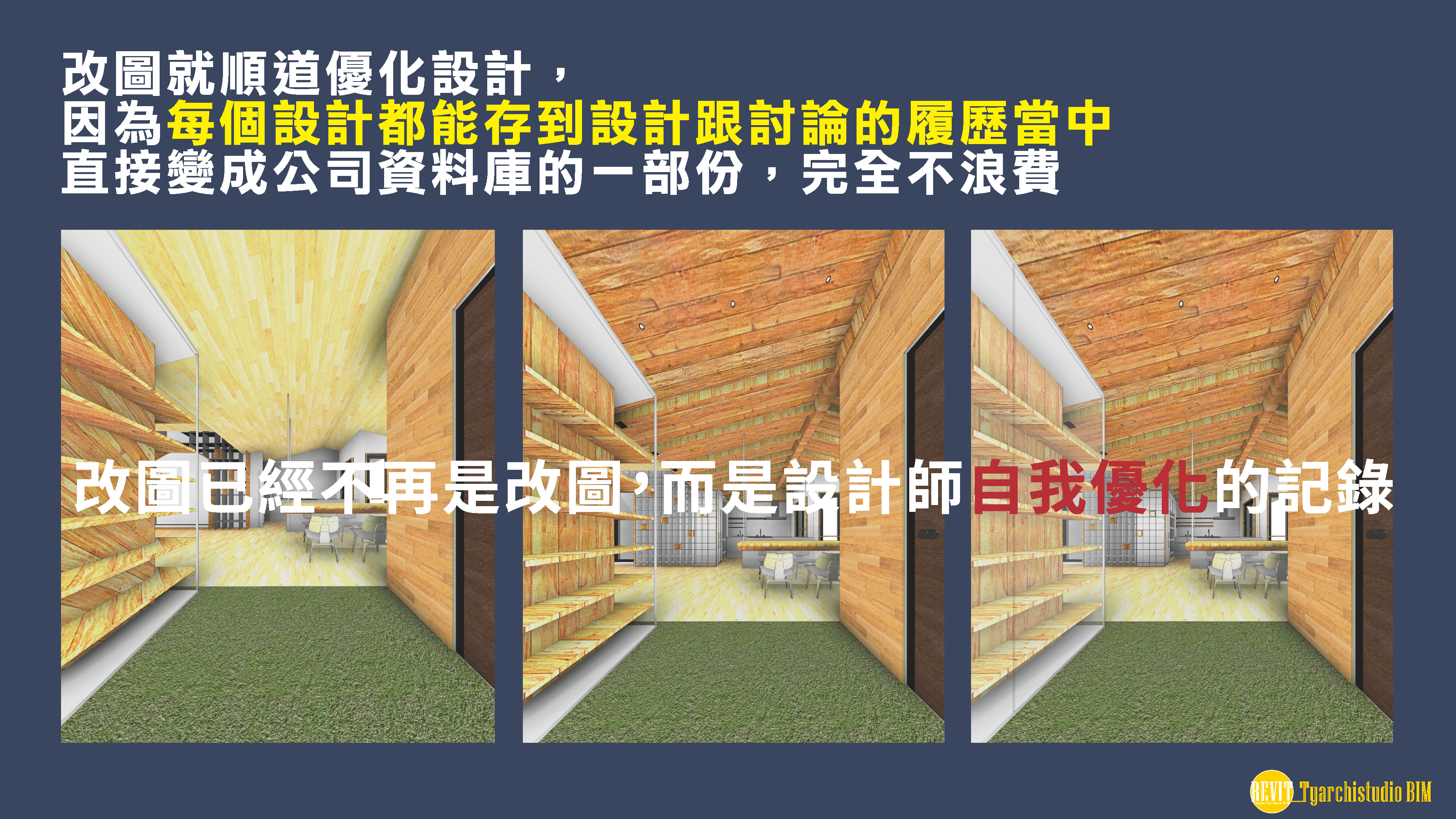

第三層改變是:「建立連續記憶與資料傳承」

並將這些行為邏輯自動化成建模習慣或模板,

讓你的BIM不再是「一次性任務」,而是有學習能力的資料庫。

這才是BIM真正該有的樣子——活的、可累積的。

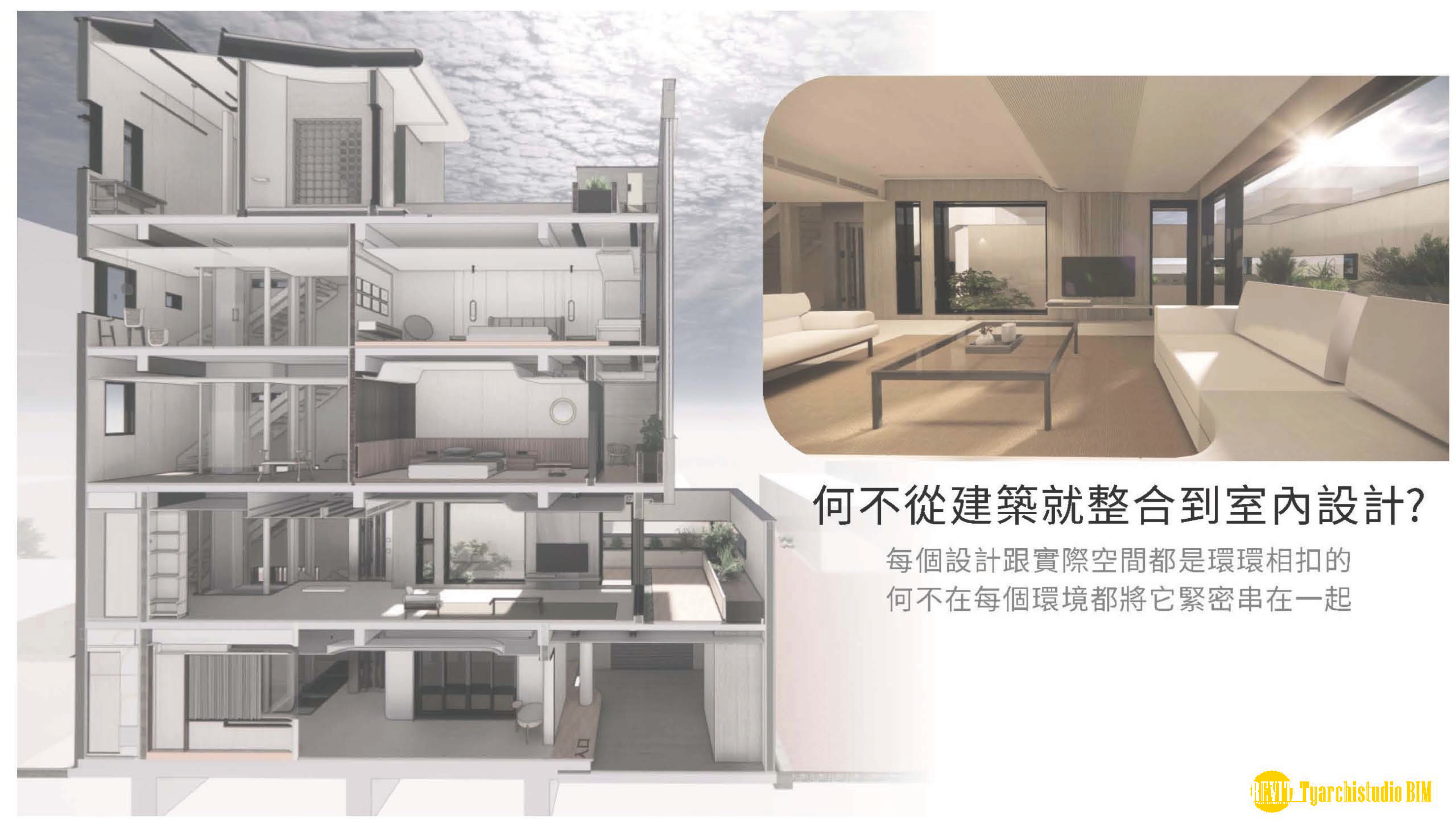

不只是畫圖,更是設計資料的整合與應用

我們習慣把設計流程切成一段一段處理:

發想 → 建模 → 材質配置 → 圖面輸出 → 美編提案。

每一段使用不同工具、儲存在不同位置,

資訊不是遺漏,就是重複處理,

一但遇到更改,版本追蹤混亂,團隊之間難以銜接。

當 AI × BIM 開始融合,一種全新的邏輯出現了

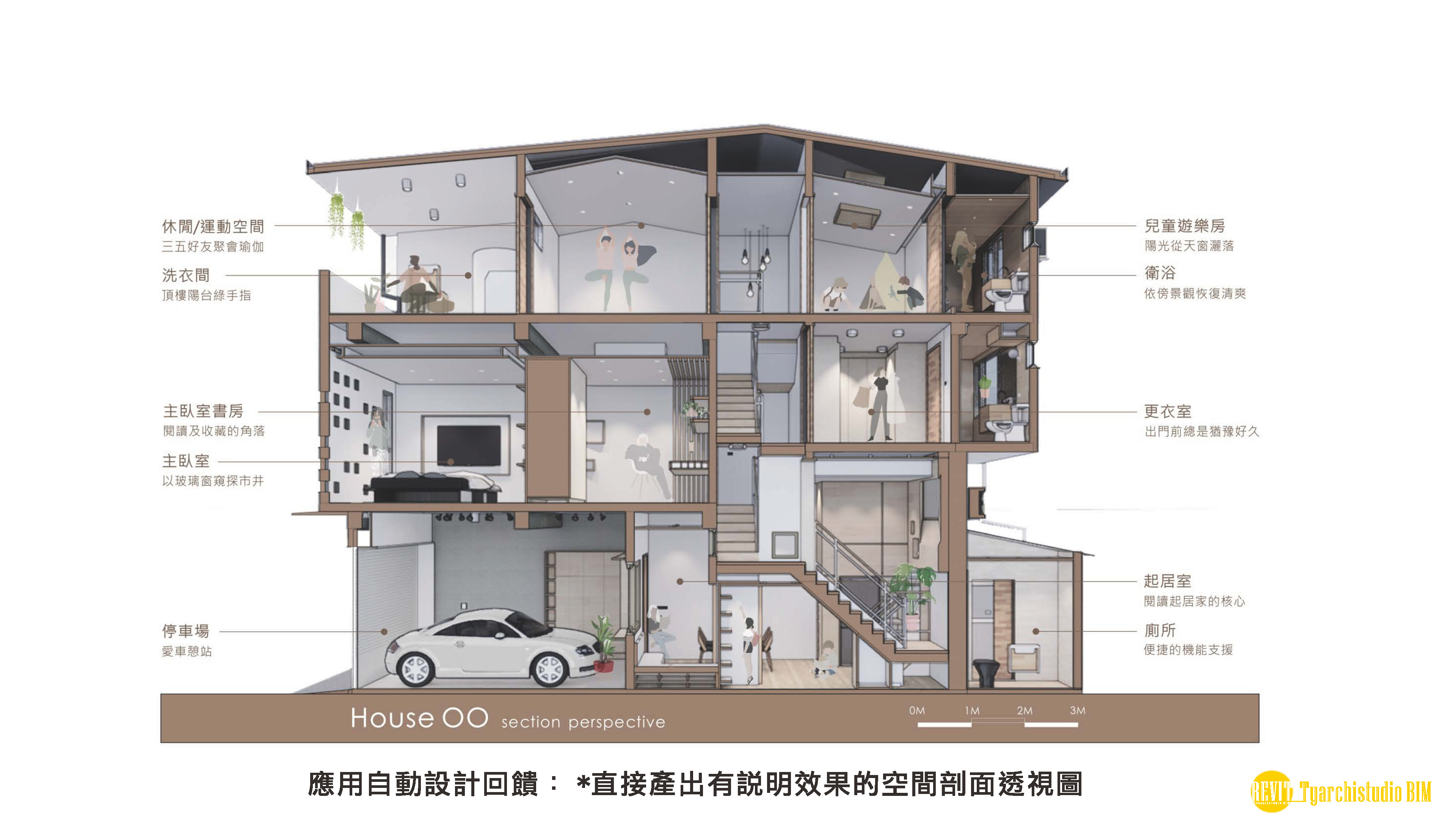

- AI可以理解空間脈絡,快速生成構圖、立面、材質風格與動畫封面

- BIM協助整合設計細節、建構邏輯、出圖規則與資料模型

- 設計資料庫建立後,歷來專案成果不再遺忘,而是可以再使用、持續優化

AI可以辨識空間用途,自動套用對應建材設定與符號標註

這不但減少手動建模錯誤,也讓空間管理邏輯能標準化。

在施工階段,BIM模型常被用來導出數量估算與工法順序

AI不是來接手你的專業,而是提前提醒你要看的關鍵點。

不只是工具升級,而是流程重新定義

很多人以為BIM只是取代CAD,AI只是畫得快一點。

但實際上,這兩個工具真正帶來的,是整體工作結構的轉換。

BIM是一種「資訊結構管理邏輯」,

AI則是「模式建構與視覺化預測的外腦」。

當兩者結合,設計不只是更快,

而是更準確、更具邏輯、更能被擴充與共享。

真正有價值的設計,不是你建得有多漂亮

AI的角色就是幫助你「讓資料更清楚」、「讓圖面更一致」、「讓成果更可擴充」。

同一模型,不同角色各自解讀:打造跨部門的溝通共識

不同角色用不同介面看同一個真相,

這比來來回回修圖10次更能爭取信任與效率。

很多人問:「我學AI有用嗎?BIM會很難嗎?」

工具會變,流程會升級,AI與BIM能不能幫到你,

關鍵在於你有沒有一套清晰、有系統的工作流程 !

AI × BIM 結合後,真正改變了什麼?

1.提案效率升級

AI能快速產出多版本風格草圖,輔助你視覺化設計構想,

減少來回溝通與草擬時間,提升設計討論的精準度。

2.設計深化與轉譯

將AI生成的圖像轉為Revit可用的空間邏輯與模組,

設計從「視覺靈感」走向「空間可行性」,思維自然進階。

3.成果一站式整合

從模型到圖面、動畫到簡報,AI協助補強輸出層級,

不再靠人工拉圖修圖,節省時間與團隊溝通成本。

面對AI逐步改變產業運作方式的時刻,或許可以重新思考:

- 如何讓 AI 幫助你快速視覺化構圖,不只是當成靈感圖庫

- 如何讓 BIM 模型成為資訊串接的核心,而不只是出圖工具

- 如何讓每次專案成果都能成為下次的設計資源,而不只是結案即歸零

- 如何讓團隊之間的設計溝通,從「圖面來回」,進化為「資料與邏輯共用」

AI × BIM不是選項,而是必然

而是讓你可以留下能用一輩子的資料資產、設計方法與邏輯標準。

從今天起,不要只是「畫完一張圖」, 而是讓AI幫你把圖說變得更完整、BIM變得更有價值。